2180 Mo/s en lecture, 1,7 milliard de smartphones vendus en un an, des ordinateurs portables devenus plus fins qu’une feuille de papier. L’histoire du stockage numérique ne connaît ni pause ni plafond, et le format mSATA, loin d’être une simple note de bas de page, a longtemps joué le rôle d’accélérateur discret dans cette course à la miniaturisation.

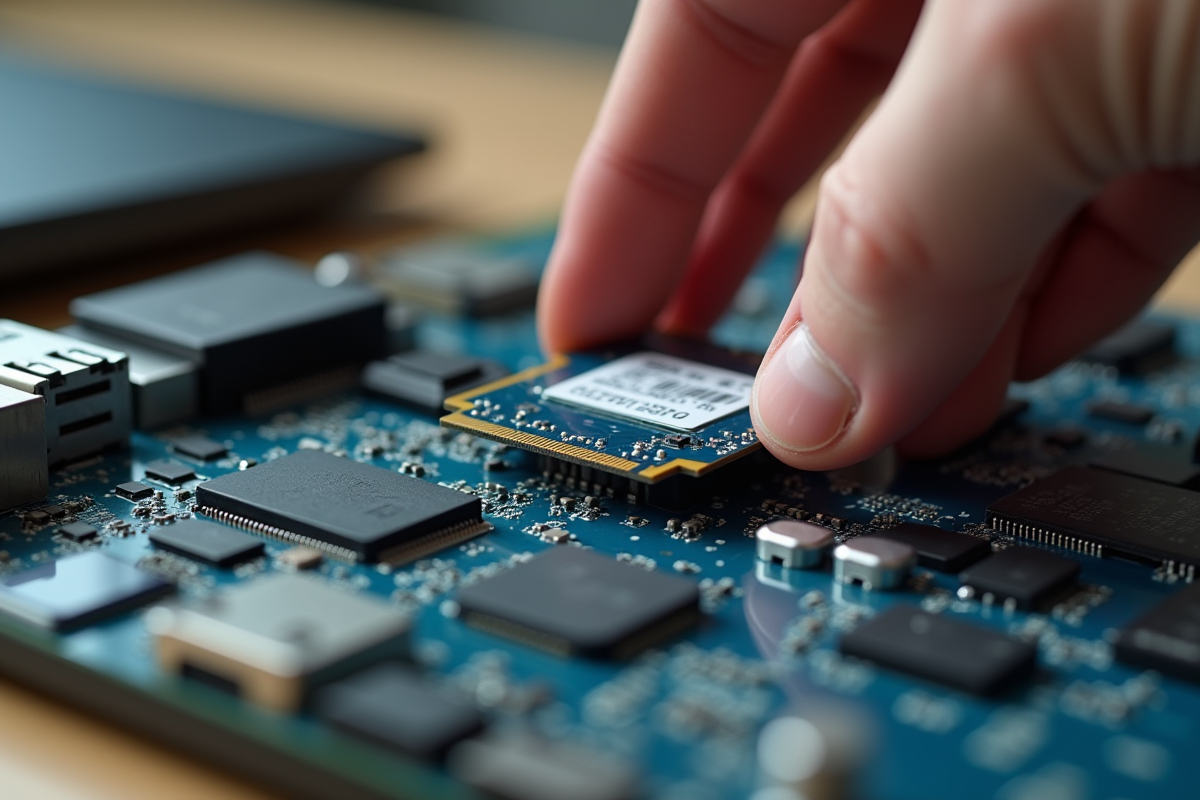

Ce standard hérité du port mini PCI Express a imposé ses propres règles du jeu. Taille réduite, consommation énergétique contenue, intégration facilitée : autant d’arguments qui ont permis au mSATA de s’installer dans l’ombre des ultrabooks, des systèmes embarqués et de certaines cartes mères conçues pour les pros. Même face à la montée en puissance des SSD M.2 et NVMe, il continue de faire valoir sa compatibilité sans faille auprès des industriels et des solutions sur-mesure.

mSATA, M.2, NVMe : comprendre les principaux formats de stockage modernes

Les familles de stockage ne cessent de se multiplier et dresser les contours du paysage n’est pas forcément évident. Pour avoir une boussole, on peut s’appuyer sur quatre formats principaux qui dominent la scène aujourd’hui :

- mSATA : ce format compact, basé sur une interface SATA, s’est imposé là où chaque millimètre compte : ultrabooks, mini-PC et électroniques embarquées.

- M.2 : la carte polyvalente par excellence. Elle accepte le SATA ou le PCIe, exploite le protocole NVMe et se retrouve dans la plupart des machines neuves, du portable de créa au PC gaming.

- U.2 : format typé ultra-pro, principalement utilisé dans les serveurs ou stations de travail, pour transporter de très gros volumes de données et résister à la pression.

- SSD 2,5 pouces : le classique indétrônable, compatible avec une immense majorité de PC portables et de tours, utilisé pour passer doucement du disque dur mécanique au SSD sans bouleverser son matériel.

Le domaine du stockage évolue à toute vitesse, enrichi de formats toujours plus adaptés à des usages spécifiques. Le mSATA, plébiscité pour sa petite taille, a eu la cote dès que le mobile et le compact sont devenus la norme. Mais c’est bien le M.2 qui a raflé la mise en proposant un choix d’interfaces et la possibilité de pousser les performances via NVMe. Le SSD 2,5 pouces reste, quant à lui, le choix logique pour redonner un souffle neuf à de vieux ordinateurs, alors que l’U.2 regarde ailleurs, du côté des besoins ultra-exigeants.

En résumé : on choisit son format en fonction de l’équilibre recherché entre vitesse, compatibilité matérielle et contraintes d’intégration. Les SSD NVMe s’imposent dès que les performances extrêmes sont recherchées. Les formats exploitant le SATA (qu’il s’agisse de mSATA, M.2 ou 2,5 pouces) conservent, eux, leur place pour leur coût contenu et leur fiabilité éprouvée.

Pourquoi le format mSATA a-t-il marqué une étape dans l’évolution des SSD ?

Avec l’arrivée du mSATA, la donne a changé : le stockage haute vitesse n’était plus réservé aux formats encombrants. Avant, l’offre se limitait surtout aux SSD 2,5 pouces. Trop volumineux pour la course à la finesse, ces modèles gênaient la conception d’ultrabooks ou de tablettes. mSATA a cassé ce plafond en proposant une interface SATA sur un connecteur mini PCI Express, avec une taille qui n’a rien à voir avec les standards d’hier.

Des fabricants connus se sont rapidement engagés dans cette voie, donnant au mSATA une place de choix au cœur des ordinateurs portables nouvelle génération et des dispositifs embarqués. Côté ingénieurs, cela ouvrait la porte à des designs repensés : moins de place occupée, plus d’autonomie, accès rapide aux données et compatibilité directe avec la carte mère. Pour l’utilisateur, cela voulait dire moins de casse-tête et un stockage rapide qui se fond dans la machine sans grever l’autonomie.

Pour autant, le mSATA s’est heurté à quelques plafonds : capacité souvent limitée, vitesse bridée par l’interface SATA, et compatibilité liée à la présence d’un port mSATA dédié. Pas possible de le brancher où l’on veut. Ces verrous ont freiné une adoption massive, notamment lors de migrations ou remplacements de composants. Mais ce format a tout de même ouvert la voie à la technologie M.2, qui incarne aujourd’hui la flexibilité et la puissance.

Choisir entre mSATA, M.2 et NVMe : quels critères privilégier selon vos besoins ?

Décrypter la jungle du stockage impose de bien comprendre les différences entre mSATA, M.2 et NVMe. Chaque solution coche ses propres atouts mais aussi ses exigences en matière de compatibilité matérielle, de performances, et d’espace disponible.

Le format mSATA est destiné aux appareils où un port dédié est intégré d’origine : ultrabooks très compacts, mini-machines et systèmes embarqués. Dans ces environnements, sa taille contenue et sa faible consommation font toute la différence. Pour la rapidité, on reste dans la limite du SATA : parfaitement suffisant pour la bureautique et la mobilité, nettement moins pour le graphisme ultra-lourd ou le montage vidéo intensif.

Du côté du M.2, c’est la souplesse qui prime. Ce format peut choisir entre l’interface SATA ou PCIe et s’appuyer sur le protocole NVMe si la carte mère le permet. À la clé : des débits qui montent en flèche, parfaits pour les besoins créatifs ou le gaming, à condition de vérifier que la machine est équipée du bon port M.2 PCIe.

Avant d’arrêter son choix, un point impose la prudence : bien vérifier la compatibilité du format physique (mSATA, M.2, 2,5 pouces), l’interface supportée (SATA, PCIe) et si le NVMe est pris en charge. Là où le SSD NVMe supplante tout pour un usage pro ou exigeant, le mSATA garde son utilité dans les configurations compactes qui valorisent la robustesse et la discrétion.

Comparatif des avantages et limites de chaque technologie pour bien s’orienter

Faire le bon choix, c’est examiner en détail ce qu’offre chaque format, mais aussi là où il atteint ses limites.

Le mSATA reste synonyme de compacité, le favori des mini-PC et de l’électronique embarquée. Son intérêt : il économise chaque centimètre, se connecte simplement en Mini PCI Express et ne tire quasiment pas sur la batterie. En face, les inconvénients existent : capacité modérée, débits bloqués par le SATA, et usage restreint aux appareils compatibles avec ce port spécifique. Impossible de le transférer sur un autre connecteur standard si le besoin évolue.

Avec le M.2, tout change. Ce format embrasse aussi bien les interfaces SATA que PCIe, et il peut s’ouvrir au NVMe pour multiplier par dix la vitesse des transferts. Les variantes M.2 SATA sont certes bridées par la bande passante du SATA, mais elles séduisent par leur design élancé.

Quant au NVMe, il s’illustre en repoussant chaque limite : il exploite les lignes PCIe pour décupler les performances, baisser les temps de latence et accélérer tout le système. Cette puissance a un prix, et exige aussi une carte mère taillée pour. Enfin, les modèles SSD 2,5 pouces soufflent un vent de tranquillité par leur compatibilité universelle, quitte à rogner sur la compacité ou à ne pas suivre le rythme effréné des derniers débits.

Le choix du stockage tient tout entier dans cette balance : rapidité, modularité, volume et format. Savoir trancher, c’est anticiper. Car dans la course à la performance, mieux vaut maîtriser la cartographie du terrain que se laisser distancer par les évolutions du moment.